スポンサーリンク

ご家族の介護が必要になって介護技術が必要になった方。

介助をする時のポイントがわからない方。

介護業界に入ってみたものの、介助技術が苦手な方。

そんな時に知っておきたい介護技術の基本をまとめました。

目次

介護技術の基本原則

安全

まずは安全第一。

ご本人を転倒させてしまったり、怪我をさせてしまったら元も子もありません。

そしてご本人の体の状態だけが原因ではなく、身の回りの環境確認も原因となることがあるため確認が必要です。

普段お一人で歩ける方も、室内のちょっとした段差(絨毯や敷居)で転倒されることもあります。

危険を予測した上で、必要な介助や声かけを行いつつ動作を行ってもらいましょう。

快適

これは身体的にも精神的にも言えることです。

ご本人にどういう介助をするのかを伝えたり、どんな動きをして欲しいのかを確認したりすることが大切です。

この部分に関してはいかにコミュニケーションをとるかがポイントです。

仮にご本人の立場だったとして、いきなり介助されたり、無言で介助されたら気分が良いものではありませんよね。

介護の現場ではコミュニケーション、声かけを非常に大切にしています。

効率よく

一見、介護する側の問題だと思いがちです。

でも実際はご本人・介助者側両者にとって良いことなんです。

効率よく行うためには

- 効率の良いと言われる「正常なパターン」の動作を考える

- なるべくご本人の力を生かした上で介助を行う

このあたりを考えます。

人間はそもそも正常パターンで効率よく動いているものなのです。

ただ、ご病気や怪我でうまく体の力を発揮できない状態になると、その正常なパターンで動作を行うことが難しくなることがあります。

だからこそどう動くのが効率が良さそうか、楽なのかを考えることが必要です。

無理に介助したりすると介助者側にも腰痛などの悪影響が出てしまいます。

自立を促す

介護業界では「自立支援」がキーワード。

ご本人の自立を促すわけです。

ここではリハビリ的な視点が必要になってきます。

先ほども書いたように、必要以上に介助量が多いと、かえってご本人の動きを邪魔してしまう場合があります。

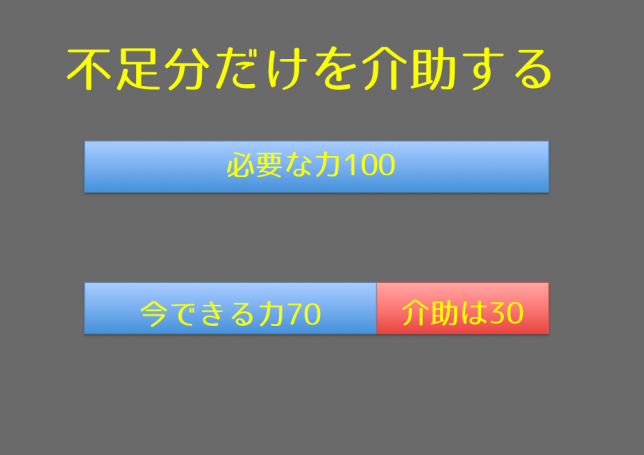

上の図にもあるように、動作を行うのに100の力が必要だとして、今70の力しか出ないのであれば、介助の力は70にすることが理想。

個人の体の状態にもよりますが、 「ご自分ではどのくらいまでできますか?」 という質問をして少し動作してもらってから、邪魔にならないよう最低限の介助をしましょう。

ただこの見極めは難しい面もあり、転倒するリスクを高めてしまう場合もあるので注意が必要です。

「安全」と「自立を促す」という部分はバランスが重要です。

実際は、どうしても介助する力が大きくなってしまい「過介助」という状態になりやすいです。

過介助になると、ご本人の正常なパターンでの動きが妨げられてしまうだけではなく、 介助者も本来必要のない力を使うことになるので、お互いにとってよくありません。

実際に介助する時の基本

この部分はたくさん書籍も出ており、この書籍もオススメです。

実際に介助する基本として・・

・相手の動きのパターンを捉える

・出来ることとできないことを見極める

・人間の正常な反応を利用する

・本来の自然な動きをなぞる

・ていねいな介助をする

(福辺流介助術の5原則)

一方的に介助をするだけではうまくいかないということがわかります。

いかにご本人の力を引き出すか、ここがポイントです。

介助者の原則

正しい姿勢をとる

支持基底面を広くとる:足は肩幅に開いて安定するようにしましょう

重心の位置を意識する:人の重心は腰にあります

重心を低くする:低い姿勢で動作をすることで安定性がさらに増します

ていねいな声かけ

お互いが気持ちよく介助をしたりされたりするように行いましょう。

自立支援という部分を意識するなら、できる部分はなるべく行ってもらうように声かけしてみましょう。

周辺の環境を整える

ご本人が動いた時に邪魔になるものはないでしょうか?

ベッド周りであれば、物品が溢れていませんか?

歩行介助であれば、 動線上に邪魔なものはありませんか?

移動したあとにはるべき椅子は準備されていますか?

環境の設定も非常に重要なポイントです。

各論はこちら(随時更新)

・寝返り

・起き上がり

・座る

・立ち上がる

・歩く

スポンサーリンク

阿部洋輔

最新記事 by 阿部洋輔 (全て見る)

- 介護業界での新しい生活様式実践の前に整理したいこと - 2020年5月28日

- 新しい生活様式の感染防止の3つの基本をデイサービスに当てはめてみた - 2020年5月16日

- 宇宙飛行士選抜試験からマネジャーとしての働き方を学ぶ - 2020年5月2日

- 中学受験はいらない - 2020年5月1日

- HYGGEとLYKKEを参考に自分のライフスタイルを考える - 2020年4月29日

コメントを残す