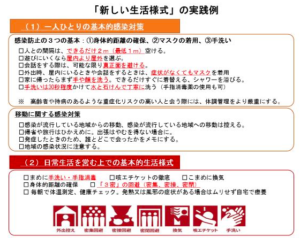

先日、新型コロナウイルス感染を防止する目的で「新しい生活様式」が提案されました。

私は介護業界(特にデイサービス)で働いており、3密のリスクが高い場所とも言えます。

ということで今回の提案されている感染防止の3つの基本をデイサービスに当てはめてみました。

感染防止の3つの基本

①身体的距離の確保

いわゆるソーシャルディスタンス。

デイサービスの施設基準では利用者1人あたり3㎡の広さが必要。利用者さん1人1人が2m開けなければいけないとすると1人あたりの必要面積が12.6㎡(2×2×3.14)。利用定員で考えると1/4程度となってしまいます。

仮に最低ラインで利用者さん1人1人の間隔を1mにしたとすれば、必要面積は3.14㎡となり、何とかほぼ施設基準通り。

ただ実はここにスタッフの数も入ることになるので、実際はもう少し厳しくなりそう。

施設内のレイアウトの変更も可能な範囲で行う必要ありますが、全員を横並びで食事してもらうことにも限界が。

②マスクの着用

スタッフ、利用者さんともに着用必須。

以前よりマスクが流通してきたので、今までよりナーバスになる必要はなさそうですが、利用者さんにもマスク装着を義務とする必要があります。

ただしマスクの装着に慣れていな認知症の利用者さんなどに対しては別途対応する必要ありますね。

(マスクを外さないといけない食事の際には、対面に座ることを避けるようにすることを考えると利用人数を減らすことはやむを得ないのではないかと思います。)

③手洗い

これはもう時間を決めるなりして頻回に促していくしかないですね。(手指消毒薬の使用も含めて)

ここに関しては、かなり気を使って対策をされている施設がほとんどだと思います。

デイサービスの機能が理解されてきた

緊急事態宣言下では休業要請のグレーゾーンとなったデイサービスですが、数ヶ月にわたって利用者さんが自粛生活を送ることで確実に廃用症候群・フレイルを助長します。またそれだけでなく家族の介護負担を和らげるレスパイトケアの機能も社会的に認知されてきているのではと思っています。

リンク:緊急事態宣言後にもデイサービスで働いて、助けられているのは自分だと思った話

ただ今後3密防止策として利用定員引き下げてスペースを確保することになると、経営的な打撃もあり匙加減が難しいところ。

またそうなると既存の利用者さんにも利用頻度の下げてもらうように依頼すること(いわゆる利用自粛のお願い)になりますから、これから利用を希望される新規利用希望者の方々の受け入れが遅れてしまう懸念があります。

通所介護業界の継続は社会的にも必要なのですが、関係者が新型コロナウイルスに感染することが継続運営への障壁となります。利用者さんだけでなく利用者さん家族、スタッフ、スタッフの家族が感染した結果、施設の利用や施設の運営が難しくなる可能性があるわけです。

このような背景のある介護業界ですから、今後業界の実態に沿った「介護運営ガイドライン」が提案されるのではと思っています。

そしてこれが今後の業界のルールとなるでしょうから、できるところから準備をしていきます。

例えば…

- 施設:○○㎡

- 実利用者数:○○名→利用者さん1人1人が2㎡の間隔を開けることは難しい

- 換気時間:○時間毎

- 手洗いの頻度:

- 食事提供スタイル:○名以上の利用があると対面になる場合がある

- 利用前検温とマスク着用は必須

このように新しい生活様式に合わせて変更した部分を利用者さんやご家族、ケアマネ提示した上で、サービス利用を検討してもらう必要がありますね。

完璧な対応にこだわりすぎるよりも出来るところから

東京もそろそろ緊急事態宣言が解除されそうな状況となっており、デイサービスも新しいスタイルでの運営が求められます。

新しい生活様式を100%完璧に守ってもで感染リスクが0%になるわけではありませんので、事業所は完璧にこだわりすぎずまずは出来ることからやっていくことが大切だと思います。

事業所としてどういった対策を講じて運営しているかを周知していくことが重要ですね。

とりとめのない文章ですが、今後の事業継続について取り組んでいきます。

阿部洋輔

最新記事 by 阿部洋輔 (全て見る)

- 介護業界での新しい生活様式実践の前に整理したいこと - 2020年5月28日

- 新しい生活様式の感染防止の3つの基本をデイサービスに当てはめてみた - 2020年5月16日

- 宇宙飛行士選抜試験からマネジャーとしての働き方を学ぶ - 2020年5月2日

- 中学受験はいらない - 2020年5月1日

- HYGGEとLYKKEを参考に自分のライフスタイルを考える - 2020年4月29日

コメントを残す