皆様おはようございます。介護業界で働く理学療法士の阿部(@yousuke0228)です。

介護業界は腰痛を抱える方が多い業界でもあります。

いろんな業務のタイミングでもそんな危険が潜んでいます・・・。

スポンサーリンク

目次

腰痛とは

腰痛とは疾患の名前ではなく、腰部を主とした痛みやハリなどの不快感といった症状の総称。

誰もが経験しうる最もポピュラーな痛みです。

医師の診察や検査の結果、特異的腰痛と非特異的腰痛とに分類できます。

特異的腰痛

特異的腰痛とは、医師の診察および検査で腰痛の原因が特定できる腰痛。

代表的な特異的腰痛に椎間板ヘルニアと腰部脊柱管狭窄症があります。

腰痛のうちの約 10~15%は特異的腰痛とされています。

非特異的腰痛

一方の非特異的腰痛とは、厳密な医学的原因が特定できない腰痛を指します。

ほとんどの腰痛(約85~90%)は原因の特定できない非特異的腰痛。

割合から見ると、大体の方がこちらの腰痛であることが多いということがわかります。

非特異的腰痛にはこんな人がなりやすい

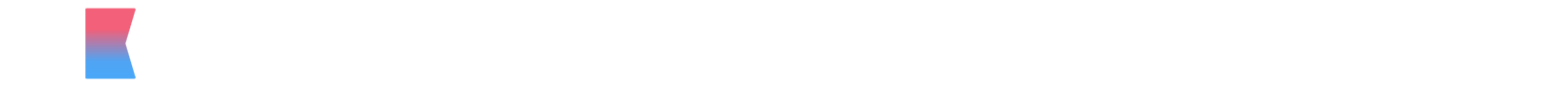

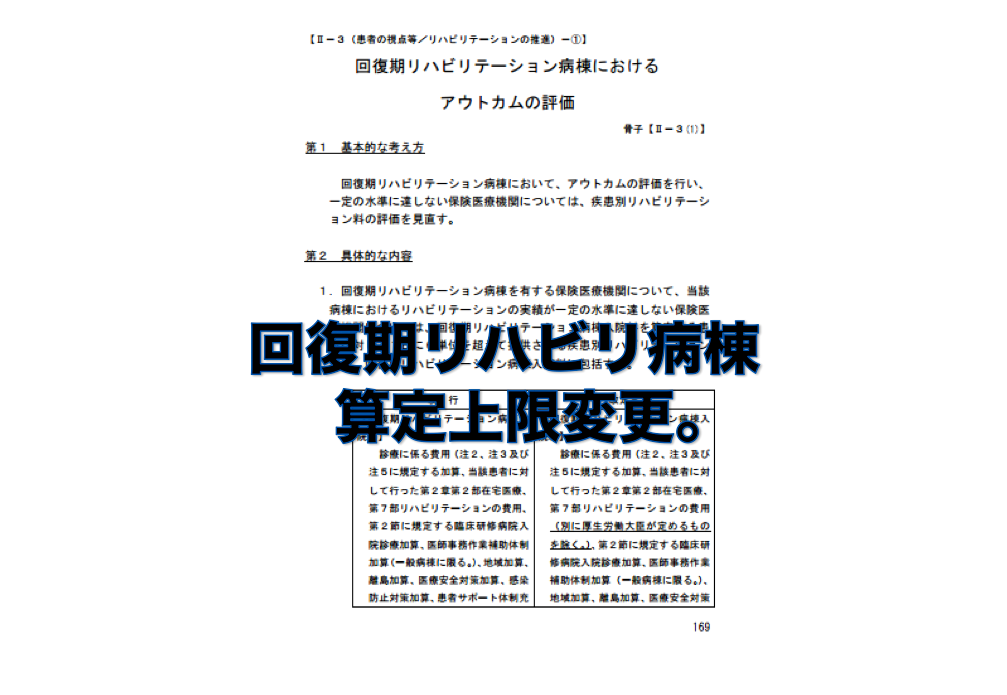

(新しい腰痛対策Q&Aの表を引用)

・持ち上げ・前屈み動作が頻繁

・25キロ以上の持ち上げ動作

・職場の人間関係のストレスが強い

・週労働時間が60時間以上

など、介護職に特化した話なのかと思うくらいのデータです。

介護に従事していてストレスが多いと、腰痛になりやすいのなら、業界としては大変な問題です。

介護業界・介護職員の腰痛問題

介護業界・介護職員の腰痛は多く、厚生労働省からも介護業務での腰痛に対してこういった情報が出ています。

55ページありますが、非常に有用な情報ですので、ぜひご覧ください。

リンク:(厚労省)介護業務で働く人のための 腰痛予防のポイントとエクササイズ

これは介護業界で働く人にも、家族が介護サービスを使うという方にも関係してくる話。

日本も少子高齢化がさらに進むわけですから、大きな問題です。

介護業務の場面

介護労働では前かがみ・中腰での作業や腰のひねりを長く保つ作業が頻繁に出現します。こうした作業による腰部負担を軽減するために「適宜小休止・休息を取る、他の作業と組み合わせる等により同一姿勢を長時間続けないようにさせること」を基本に考ます。

小休止・休息を取る、他の作業と組み合わせる等により同一姿勢を長時間続けないようにさせることというのは基本的なことなのですが、仕事中に全スタッフに意識してもらうのは非常に難しいです。

システムとしてそういうことがしやすい状況にする必要があります。

よく問題となる一人での利用者の抱え上げなどは、福祉機器を使用したり、最近流行りのの介護ロボを使うところも多くなています。

今後は「抱きかかえを人間がやる」ということが古くなり、きっとロボットがスタンダードになってくることでしょう。

送迎車の運転場面

車の運転では、椅子に座った姿勢を取り続けることや車の振動の影響により、腰痛が発生しやすくなる ことが指摘されています。また、運転中の拘束姿勢により末梢の血液循環が悪くなることから、運転直後 に大きな筋力を発揮することは好ましくないとされています(「腰痛予防対策指針」)。 通所施設に通う利用者を送迎するとき、介護者自身が車を運転することは少なからず見受けられます。 介護作業により筋疲労が蓄積した状態で長時間運転し、利用者の自宅前で車を止めて、家の中への移動・ 移乗介助を行うことは、腰痛発生のリスクが高いと言えます。 運転時は、座席に深く腰掛け、腰と背中をしっかり支持して座ること、また振動を軽減するクッション を用いることも腰部負担軽減に役立ちます。

これは、私担当しています。

運転してクリープ現象が起こった直後に、重度な方の移乗動作を介助。

これはかなりリスクが高い流れなんだということを再確認させられます。

良い姿勢で運転をして、降車時、少しストレッチしてから、パワーポジションで介助する。

これを習慣づける必要があります。(結構大変・・・)

今後の腰痛対策

「腰への負担に関わる問題(脊椎dysfunction)」

「心理社会的な問題(脳dysfunction)」

両者が腰痛対策の両輪です。

理学療法士視点であれば、機能的にチェックをする脊椎dysfunctionに対してのアプローチが一般的です。

(少なくとも、学生時代にはそんな風に習っていた気もしますが・・・記憶違い?)

しかし現在は、心理・社会的な問題も、腰痛の重要な因子だということがわかってきています。

先程の、支障度の高い腰痛の危険因子を見ると、完全に介護業界に特化しているんじゃないというくらいの要因のオンパレード。

機能的な問題を放置して、心理・社会的な面をフォーカスしてしまってはいけないですが、様々な危険因子もあるということを押さえた上で、アセスメントしていく必要があります。

まとめ

介護業界・介護職員の腰痛は本当に多いです。

私自身も介助する場面で危ないなと思うことがあります。

理学療法士なのですから、他のスタッフや利用者さんに、指導していく立場。

自らがしっかりと実践できている必要があります(汗)

自分の身体的な状態・心理的な状態を常にチェックして、予防にも積極的になっていきましょう!

蛇足:腰痛に安静は勧められない

患者さん・利用者さんへの適切な情報提供も重要な専門職の役割ですね。

予防・治療の両面から、世界的に「安静」は勧められていないそうです。

過度の安静は、恐怖回避思考をもたらし、非特異的腰痛の予後に悪影響を与えると。

ぎっくり腰でも安静にしちゃダメ?

ぎっくり腰になったら?

腰痛ベルトは?

痛み止めの薬は?

安静期間はどのくらい?

気になる方はこちらの書籍がオススメです。

安くて薄いのに、内容が詰まっていて素晴らしい本です。

患者さん・利用者さん向けの説明として、専門職自身も勉強の入り口として、色んな場面で使えそうです。

スポンサーリンク

阿部洋輔

最新記事 by 阿部洋輔 (全て見る)

- 介護業界での新しい生活様式実践の前に整理したいこと - 2020年5月28日

- 新しい生活様式の感染防止の3つの基本をデイサービスに当てはめてみた - 2020年5月16日

- 宇宙飛行士選抜試験からマネジャーとしての働き方を学ぶ - 2020年5月2日

- 中学受験はいらない - 2020年5月1日

- HYGGEとLYKKEを参考に自分のライフスタイルを考える - 2020年4月29日

コメントを残す